内蒙古日报:扎根北疆育新人 思政铸魂谱华章 ——内蒙古艺术学院“22352”模式下的思政育人创新实践

2025年11月12日 星期三 内蒙古日报第6版:扎根北疆育新人 思政铸魂谱华章——内蒙古艺术学院“22352”模式下的思政育人创新实践

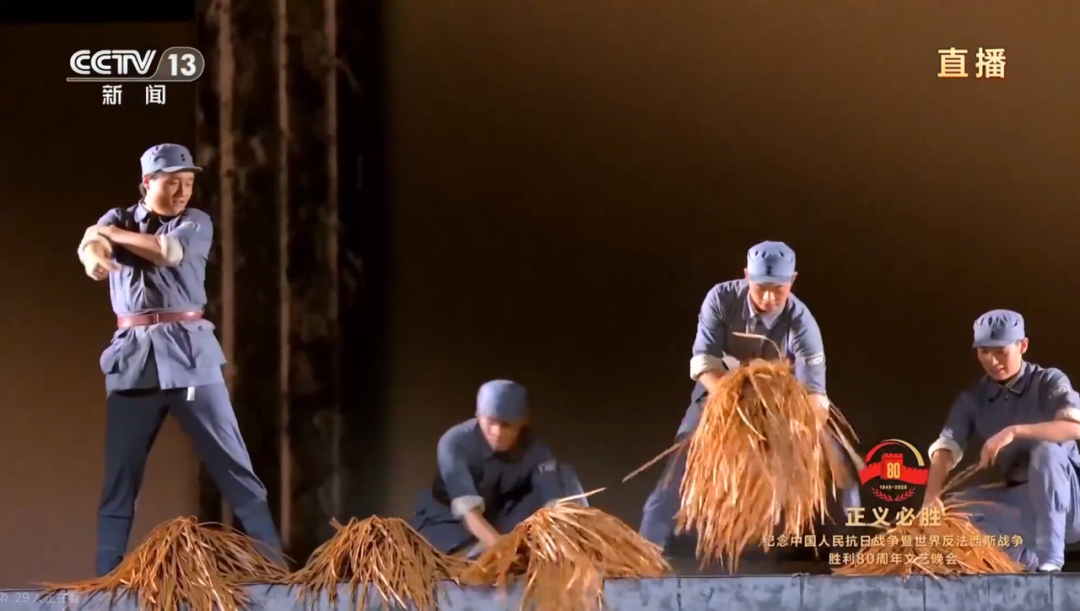

立德树人是高等教育的根本任务和时代使命,事关国家发展、民族未来。对于艺术院校而言,如何推动思政教育与专业教学同频共振、相融相促,破解长期存在的“两张皮”难题,是落实为党育人、为国育才使命的重要命题。 近年来,内蒙古艺术学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,立足北疆办学特色,以“大思政课”建设为统领,创新构建“22352”育人模式,精心打造“剧场里的思政课”“展厅里的思政课”“行走的思政课”等多元实践课堂,将思想政治教育深度融入艺术人才培养全过程,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,构建起全员参与、全程贯通、全方位协同的育人新格局,为新时代艺术院校思政教育改革提供了具有示范意义的实践方案。 参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会 大型声乐套曲《长征组歌》 第18届“春华秋实”全国艺术院校舞台艺术精品展演:内蒙古艺术学院专场《北疆沃野》 创新育人模式, 构建“22352”铸魂育人新框架 内蒙古艺术学院于2023年正式推出“22352”一体化育人模式。通过顶层设计将“大思政课”要求与艺术人才培养目标精准对接。该模式以“双导师引领、双实践锤炼、三技能筑基、五作品立身、两论文提质”为核心要义,构建起闭环式育人链条。 在双导师引领方面,学校为每名学生配备思政导师与学业导师,形成协同育人合力。思政导师从党员教师中遴选,通过“线上指导+线下座谈”“日常心理疏导+关键节点思想引导”相结合的方式,精准解决学生思想困惑与成长难题。学业教师结合艺术学科实践属性,指导学生参与专业竞赛、创作实践项目,二者同向同行,有效破解了思政教育与专业教学两张皮的痛点问题。 实践与能力培养环节中,学生需完成两学期艺术实践、掌握3项专业技能,通过舞台实操、展厅布展等实践场景锤炼本领。学生需完成的5件创作作品中,必须包含1件主旋律题材作品和1件原创性作品,引导学生从中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化中汲取创作灵感,用艺术语言讲好中国故事。2篇论文则分别聚焦“思政主题研究”与“专业学术探索”,推动学生在理论思考中深化对艺术人民性的理解,实现“创作有温度、研究有深度、思想有高度”培养目标。2023年至今,学校已汇编7册学生思政论文集,收录优秀思政论文近400篇,形成了“以文载道、以思促学”的良好氛围;在专业创作领域,2024年美术学院8名学生的作品成功入选第十四届全国美术作品展览,实现了学生在国家级重大美术赛事中的历史性突破,充分印证了该模式在培养高素质艺术人才方面的实践价值。 拓展育人场域, 打造多维思政育人新课堂 内蒙古艺术学院坚持显性教育和隐性教育相统一,一体推进课程思政与思政课程建设。依托“22352”模式的制度支撑,打破传统课堂边界,将思政教育融入艺术创作与实践的关键场景,打造多维特色思政课堂,实现“以美育人、以文化人、以艺铸魂”的教育目标。 剧场里的思政课 在艺术演绎中传承红色基因 “融合,是人与自然和谐共生共荣,是人与人、人与社会的温情相拥,更是让我们由衷热爱这个伟大时代的深情告白……”在内蒙古艺术学院的剧场内,李树榕教授声情并茂的讲话,为“北疆礼赞——剧场里的思政课”拉开序幕,字字句句浸润心灵,深深打动了现场每一位师生。“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,如何让理论教学跳出‘课本框架’,让思政力量直抵人心?”李树榕给出了生动答案——以艺术为桥,创演一批彰显信仰之光、饱含精神力量的优秀作品,通过朗诵的深情、音乐的激昂、舞蹈的灵动,将文艺作品中蕴含的思想政治教育资源,转化为滋养师生的精神养分,让专业课浸润“思政味”,让立德树人如春雨般润物无声,助力师生在美的熏陶中厚植家国情怀、升华精神境界。 大型原创音乐作品交响组歌《天下黄河几道弯》 大型原创话剧《战士与战马》2023年入选第8届中国校园戏剧节 原创舞剧《草原英雄小姐妹》荣获中国文化艺术政府奖第十六届“文华大奖” 近年来,内蒙古艺术学院孕育了一大批高水准红色主题佳作:荣获“文华奖”的舞剧《草原英雄小姐妹》,将社会主义核心价值观与爱国主义精神融入每一个肢体语汇,让英雄故事在舞台上代代相传;斩获全国美展金奖的作品《远方》,以细腻的艺术笔触勾勒民族团结的动人图景,唱响铸牢中华民族共同体意识的时代赞歌;话剧《战士与战马》《英雄海力布》重现革命岁月里的英雄群像,让赤诚初心穿越时空;大型声乐套曲《黄河大合唱》《长征组歌——红军不怕远征难》奏响红色旋律,唤醒深埋心底的集体记忆;廉洁文化微视频《廉心守正路》荣获自治区第五届 “北疆清风颂” 二等奖,大力弘扬清正廉洁理念,着力营造崇廉尚廉、风清气正的社会氛围。每一部作品都凝聚着强烈的文化自觉,承载着深沉的民族情怀,彰显着厚重的历史担当。 剧场里的思政课Ⅲ——“烽火淬骨 忠魂永续”场景 自2023年起,学校精心打造“剧场里的思政课”系列品牌,形成了极具影响力的育人IP。从“北疆礼赞”第一季的初心回望,到“北疆儿女心向党”第二季的使命传承,再到“烽火淬骨,忠魂永续”第三季的精神淬炼,每一季都将课堂教学的理论深度、创作实践的体验温度、思政教育的思想高度有机融合,让思想政治教育真正融于“舞”的韵律、“歌”的旋律、“画”的意境、“戏”的共情之中,让红色基因在艺术演绎中扎根生长,让家国情怀在沉浸式体验中厚植于心。 展厅里的思政课 在作品呈现中践行文化自信 展厅,既是艺术成果绽放的璀璨窗口,更是学校思政教育创新实践的重要阵地。在此背景下,内蒙古艺术学院精心打磨并推出《展厅里的思政课——画“说”思政》系列视频课程,让思政教育跨越理论与现实的隔阂,直抵人心深处。 该课程汇聚学校6位骨干教师的智慧与力量,精心录制12集优质内容,总时长超300分钟。课程突破传统思政课的单向输出模式,创新采用“主持人+主讲人”深度对话访谈形式,以教授们的代表性美术作品为核心切入点,层层追溯创作脉络、挖掘作品背后蕴含的深厚文化价值与鲜明时代精神,让每一幅画作都成为可感、可学、可悟的思政教育生动教材。 在创新维度上,该课程亮点纷呈、特色鲜明。内容创新上,以美术作品为核心载体,巧妙融入学生关注的学习成长、就业发展等现实议题,用艺术的语言解读抽象思政内涵,让理论知识变得鲜活可感、贴近生活。方法创新方面,摒弃单向灌输的传统教学模式,通过细腻生动的作品讲解、真挚动人的创作经历分享,充分调动学生的学习兴趣与主动思考,实现“教”与“学”的双向奔赴、同频共振。师资赋能方面,同步组织青年教师参与观摩学习,在提升其思政教学能力的同时,助力青年教师掌握新媒体环境下的教学方法与传播技巧,为学校思政教育队伍注入新鲜活力。评价革新方面,突破传统结果性评价的局限,转向注重学生价值观转变与思想成长的过程性评价,让思政教育从“纸上谈兵”走向“落地见效”,真正实现育人价值。 目前,该课程已通过学院官网、微信公众号及奔腾融媒等多平台同步上线传播。仅首发的6集内容,总浏览量便迅速突破100万人次,成为深受师生与社会大众喜爱的思政精品课程。这一创新实践,不仅为学校思政教育提质增效提供了鲜活样本,更为全国思政教育创新发展贡献了可借鉴、可推广的新范式,让文化自信在艺术赏析中生根发芽,让思政力量在交流互动中浸润心灵。 行走的思政课 在社会实践中深化使命担当 内蒙古艺术学院坚持以美育人、以文化人,创新性将艺术实践与社会服务深度融合,精心打造“行走的思政课”育人品牌。通过高雅艺术进校园、暑期三下乡惠民演出、艺术支教、理论宣讲等多元化志愿服务,师生队伍连年深入基层一线、走进军营哨所、扎根社区牧区,用艺术纽带把党的声音与关怀传递到各族群众心中。舞台上的旋律与画面,既让观众在审美体验中受到精神感召、凝聚奋进力量,更厚植了对党和国家的赤诚信仰与无限热爱。与此同时,学生在沉浸式实践中直观认知国情民情、接受革命传统熏陶,在广阔的社会课堂中受教育、长才干、作贡献,实现了自我教育与成长的双向奔赴。 大学生乌兰牧骑红色宣讲团进校园开展“两弹一星”精神宣讲 大学生乌兰牧骑“暖边关”活动 2024至2025年,内蒙古艺术学院连续两年牵头主办“守望相助 筑梦北疆”全国综合性艺术院校国防教育体验营暨大学生乌兰牧骑边疆行活动。师生团队踏遍10000公里边境线,聆听守边固防的动人故事,用歌舞、器乐、书画等艺术形式致敬界碑、礼赞山河,以青春之力守护家国安宁。 在国家重要活动中厚植爱国情怀、彰显文化自信。2024年中央广播电视总台春节联欢晚会上,内蒙古艺术学院安达组合携蒙古族英雄史诗《江格尔》亮相《永恒的诗篇》节目,以精湛的艺术演绎让民族瑰宝走进全国亿万观众视野,传递北疆文化的深厚底蕴。2025年,舞蹈学院36名学生光荣参演《正义必胜》文艺晚会“红星照耀中国”篇章,以刚劲有力的舞姿传承伟大抗战精神,诠释青年一代的使命担当。同年11月,第十八届“春华秋实”全国艺术高校精品展演在国家大剧院音乐厅启幕,内蒙古艺术学院专场演出《北疆沃野》作为开篇之作精彩登台,为1500余名首都观众呈现了一场兼具传统韵味与时代活力的艺术盛宴。 从春晚舞台的民族史诗传承,到爱国主题晚会的精神诠释,再到全国艺术展演的文化创新,学校以国家级盛会为平台,既锤炼了师生的专业素养与艺术造诣,更将民族文化传承、爱国情怀培育、时代精神表达深度融入艺术实践,充分展现了学校在文化自信建设、民族精神弘扬、时代使命担当中的重要作用。 依托红色文化与时代精神,学校组建“三北精神”“遵义会议精神”“沂蒙精神”“中华文物我来讲”4支大学生宣讲团,常态化走进中小学、社区、养老院等场所开展志愿宣讲。其中,“三北精神”宣讲团入选全国青少年生态文明教育中心“美丽中国・青春行动”2024年青年绿色长征科考实践活动;“遵义红韵”“红耀沂蒙,艺彩绽放”两支宣讲团分别入选2024年全国大学生遵义会议精神、沂蒙精神志愿宣讲团。2025年再添新绩,3支宣讲团成功入选全国大学生“两弹一星”精神志愿宣讲团及推普助力乡村振兴全国大学生暑期社会实践志愿服务团队,累计开展理论宣讲、志愿演出20余场,其中2个宣讲作品分别获吉林省与内蒙古自治区联合举办的“青年向北”大学生理论宣讲比赛一等奖、全区“北疆新生代 青春讲中国”高校青年理论宣讲大赛一等奖。此外,内蒙古艺术学院3支墙绘实践团深入呼和浩特市和林县、托克托县,巴彦淖尔市磴口县等乡镇农村,以画笔为媒,绘制乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识等主题墙绘2000余平方米,让文明新风与时代主题在乡村墙壁上生动绽放。 基层实践的历练让学生深受触动、备受洗礼。音乐学专业学生王蒙在参与惠民演出伴奏后感慨道:“当看到牧民们跟着《草原上升起不落的太阳》的旋律齐声哼唱时,我真切读懂了‘艺术为人民服务’的深刻内涵。” 今年以来,大学生乌兰牧骑慰问演出覆盖10余个乡镇,直接惠及群众2万余人次;“高雅艺术进校园”活动走进12所中小学,让红色文化的基因与民族文化的魅力浸润青少年心灵。学校构建的“校内育人、校外辐射”协同发展模式,既彰显了艺术院校立德树人的根本使命,更凸显了服务社会、赋能发展的独特价值。 此外,内蒙古艺术学院学生社区在思想政治教育方面同样亮点突出、成效显著。2025年,学校成立了艺术疗愈中心及6个疗愈工作室,为学生健康成长夯实心理基础;“一站式社区思政导师话成长”活动已成功举办十二期,为师生搭建起深度交流的桥梁。而“读・思・行 ‘蜗牛灯塔读书会’”“‘艺’动身心,乐享青春”等一系列特色思政品牌活动也开展得有声有色、广受好评,使思政教育在潜移默化中走进青年、浸润人心。 站在新的历史起点上,内蒙古艺术学院的“大思政课”育人实践,不仅是艺术教育与思政教育深度融合的成功探索,更是边疆民族地区高校坚守育人初心、勇担时代使命的生动写照。“22352”模式的持续深化,多维特色思政课堂的不断丰富,让思想政治教育不再是抽象的理论说教,而是转化为可感知、可体验、可践行的艺术实践与精神滋养。未来,内蒙古艺术学院将继续以铸牢中华民族共同体意识为主线,进一步推动思政教育与艺术教育的深度融合、创新发展,让“大思政课”的育人之花在祖国北疆常开常艳,在新时代的伟大征程中绽放出更加绚丽的光彩。